近年来,国内多起化工事故的根源直指未经充分论证的首次使用工艺。2018年四川宜宾恒达科技“7·12”重大爆炸事故与2023年山东聊城鲁西双氧水“5·1”重大爆炸事故,调查报告均指出工艺安全可靠性论证缺失是导致事故的关键因素7。

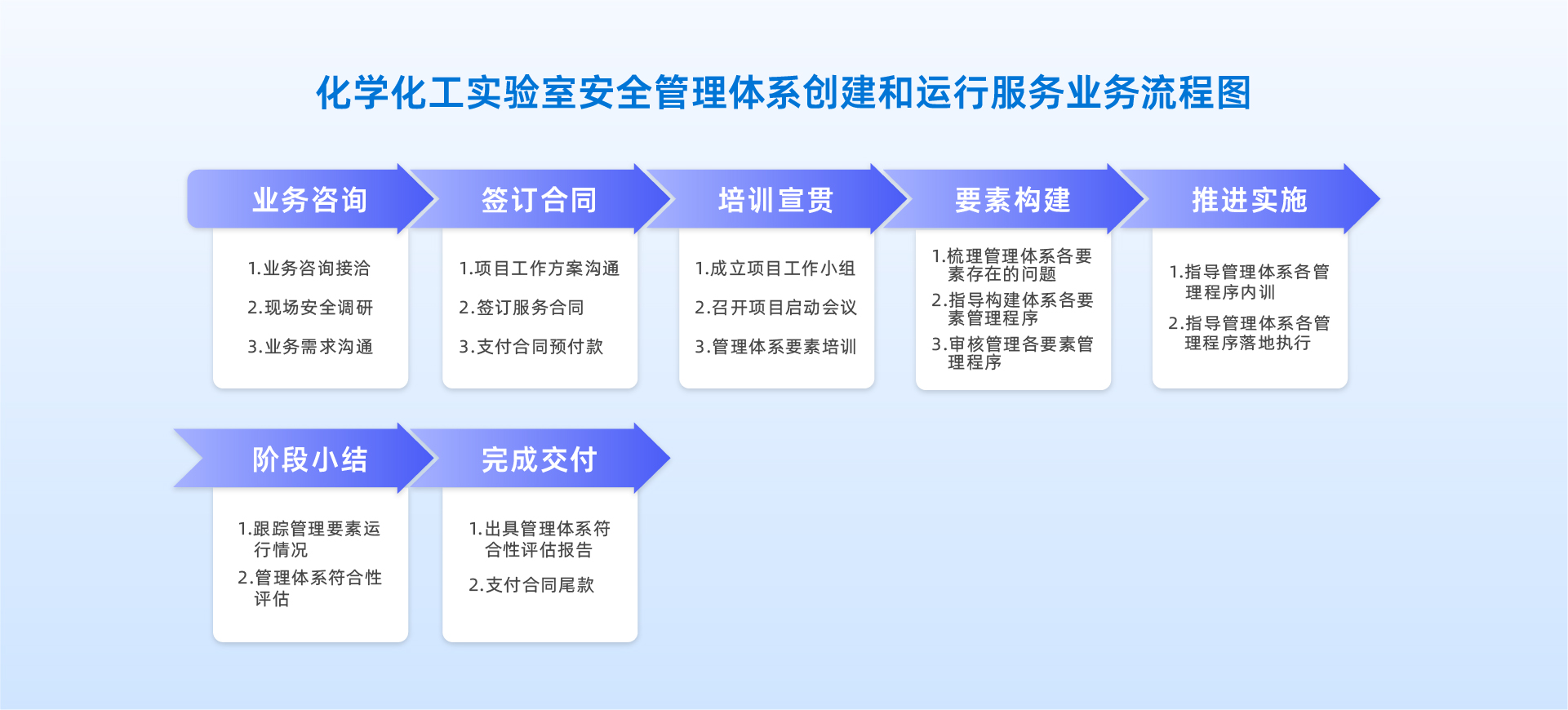

随着各省市相继出台实施细则,企业如何高效合规完成论证并规避技术风险?华颀安科结合最新政策与实操案例,系统梳理核心要点。

一、什么是“国内首次使用化工工艺”?

根据河南省、浙江省等省应急管理厅发布的试行办法,“首次使用工艺”主要包括以下六类情形369:

全新技术路线:工艺为国内首次使用,或实验室技术首次产业化应用;

重大工艺变更:产品已在国内生产,但工艺路线、原料路线或操作控制方案为国内首次采用;

关键参数变化:相同工艺路线但生产能力、关键设备重大变化,或催化剂变更导致控制参数重大调整;

技术引进项目:引进国外成熟工艺在国内首次使用;

跨省转移工艺:外省已完成论证但尚未投产的工艺;

事故关联工艺:相同工艺曾因技术原因导致安全事故的。

例外情形:浙江省明确,采用微通道反应器、管式反应器等先进技术改造现有工艺,显著降低安全风险的可不纳入首次工艺范围6。

二、为什么必须进行安全可靠性论证?

1. 法规强制要求

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》及《安全生产许可证实施办法》明确规定:

“新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产”

——《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条410

2. 事故教训深刻

应急管理部在2024年对人大代表建议的答复中强调:

“首次使用的化工工艺存在反应失控、工艺参数控制不稳定、设备和材料安全可靠性不足等未知风险,未经论证直接投入生产易造成事故”

——应急管理部官方答复7

3. 技术风险不可控

实验室成功的工艺在放大过程中常出现:

反应热累积导致的热失控风险

物料停留时间变化引发的副反应增加

设备材质与工艺兼容性失效

自动化控制系统响应延迟

三、论证全流程与关键步骤

第一阶段:申请材料准备(企业主体责任)

企业需在安全条件审查前提交以下核心材料36:

| 材料类型 | 具体内容 | 编制要求 |

|---|---|---|

| 工艺实验报告 | 小试、中试、工业化试验报告 | 包含完整反应热力学数据、杂质分析 |

| 技术证明文件 | 专利证书、查新报告(省级以上机构出具) | 证明技术新颖性与知识产权状态 |

| 工艺技术说明 | 反应机理、工艺流程图(PFD/P&ID) | 符合HG/T 20519等设计规范1 |

| 设备说明文件 | 特殊设备(如反应器)制造商技术文件 | 含材质证明、设计压力/温度范围 |

| 风险评估报告 | 第三方机构出具的反应安全风险评估 | 包含绝热温升、失控情景模拟等 |

| 论证主报告 | 安全可靠性论证报告 | 按省级提纲编写(示例见附件)9 |

注:四川省DB51/T 3120-2023标准对报告框架作出详细规定(附录C)8

第二阶段:官方审查与专家论证(政府组织)

流程时限(以河南省为例)9:

工艺鉴定(5日内):判定是否属于“首次工艺”;

专家论证(10个工作日内):组织5-7名专家评审;

报告修改与确认(5日内):专家签字出具意见。

专家组成要求69:

涵盖工艺、设备、自控、安全等专业;

高级职称以上,无利益冲突;

必要时聘请国家级专家。

不予通过的四种情形6:

采用国家明令淘汰的工艺或设备;

知识产权不清晰或存在纠纷;

支撑材料不充分;

提供虚假文件。

四、技术论证的四大核心维度

1. 工艺技术及流程安全性

工艺成熟度:是否完成小试→中试→工业化试验的三级放大5;

危险工艺识别:是否涉及《重点监管危险化工工艺目录》中的反应类型(如硝化、氯化等)1;

参数控制可靠性:温度、压力、流量等关键参数的监测与控制冗余设计;

禁忌物料管理:避免不相容物料意外接触的工程措施1。

2. 设备与管道选型适配性

压力容器合规性:特种设备制造许可证及监检证书;

材质兼容性:依据《工业金属管道设计规范》(GB 50316)选择耐腐蚀材料1;

安全附件配置:安全阀爆破片计算书与安装位置合理性。

3. 自动化控制与联锁

控制层级设计:

基础控制层(DCS/PLC)

安全仪表层(SIS)

紧急泄放层(如爆破片+吸收系统)

联锁逻辑合理性:如“温度-压力-冷却剂流量”三重联锁1。

4. 放大效应敏感因素分析

徐运涛等在《山东化工》发表的论文强调需重点关注5:

传质传热效率变化:中试与工业化设备的热传导系数差异;

混合均匀度下降:大型反应器内物料浓度梯度;

副反应累积效应:停留时间延长导致杂质含量升高;

热移除能力边界:冷却系统在最大放热工况下的应对能力。

五、企业实操中的常见问题与对策

问题1:实验数据不完整

典型缺陷:中试阶段未测量最大反应速率对应温度(TMRad)或绝热温升(ΔTad)5;

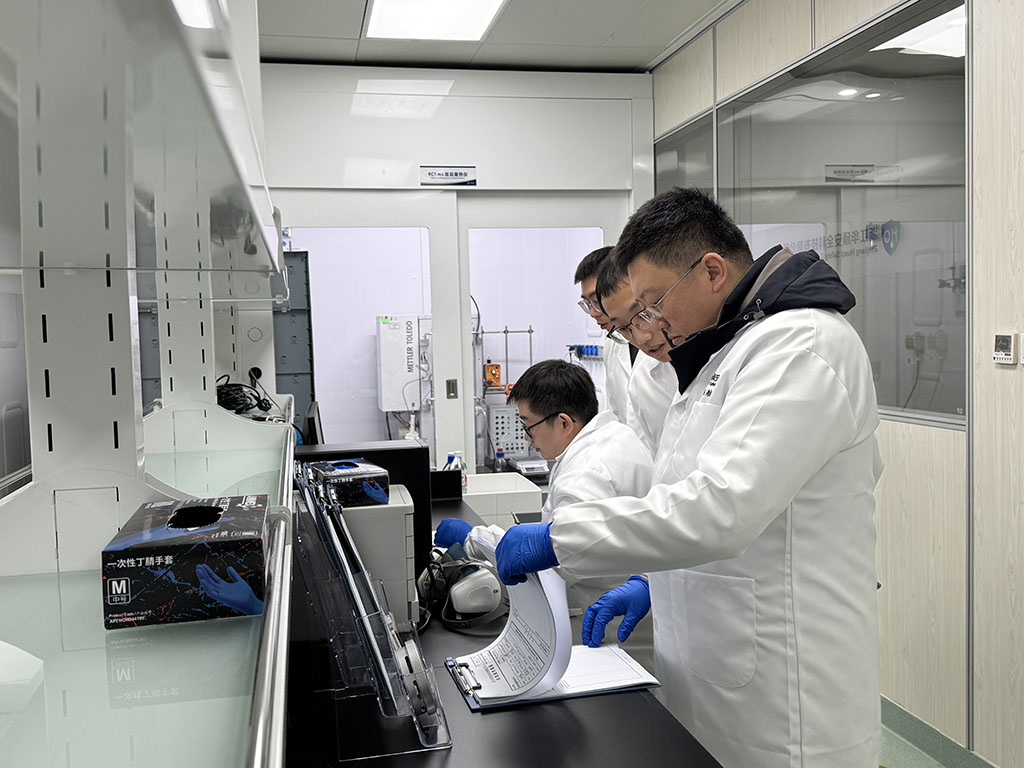

解决建议:委托第三方机构(如中国安科院)补做反应量热试验(RCReaction Calorimetry)。

问题2:忽视“相似工艺”差异性

案例教训:某企业复制外省工艺但更换催化剂,未重新论证,导致反应失控;

合规做法:催化剂变更造成控制参数变化≥20%即触发重新论证39。

问题3:知识产权保护不足

地方规定:河南省要求专家签订保密协议,泄密需赔偿损失9;

企业措施:在提交材料时标注密级,申请脱敏处理关键参数。

问题4:放大风险预判不足

工程经验:中试装置规模应≥工业化装置的1/100,且采用相同材质设备5;

模拟工具:使用Aspen Plus或COMSOL进行流体动力学(CFD)模拟验证混合效果。

六、趋势展望:政策优化方向

应急管理部在2024年明确将推进以下改革7:

基于风险分级管控:对反应安全风险等级较低(如1级)的工艺简化论证流程;

统一技术标准:规范论证报告内容深度(参考四川省DB51/T 3120-20238);

专家管理强化:建立全国专家库,实施利益回避与保密承诺;

区域协作机制:推动论证结果跨省互认(适用于完全相同的工艺路线)。

参考资料与官方文件

《河南省危险化学品建设项目国内首次使用的化工工艺安全可靠性论证办法(试行)》(豫应急办〔2021〕107号)9

《浙江省国内首次使用化工工艺安全可靠性论证实施办法(试行)》(浙应急危化〔2023〕162号)6

应急管理部《关于调整首次使用化工工艺论证范围的答复》(2024年)7

徐运涛等:国内首次生产工艺安全可靠性论证报告编写要点,《山东化工》 2022,51(16):125-1295

电话:0572-8362899

电话:0572-8362899

邮箱:

邮箱: 地址:浙江省德清县长虹东街926号1幢(浙江工业大学大学科技园)

地址:浙江省德清县长虹东街926号1幢(浙江工业大学大学科技园)